男性へのプレゼントに人気ナンバーワン!

ビールも勿論ですが、フリーカップとして

自由に気軽にお使いいただきたい小糸焼です。

岐阜県飛騨高山にある、親子で作る小さな窯。

普段使いの食器から、茶道具、モダンクラフトまで多岐に渡る作品を作られています。

1620年代、飛騨藩主であった金森重頼公が京より陶工を招き、高山市の西、小糸坂の地で陶器を焼かせた事が始まりであり、名前の由来とされています。飛騨に伝わるやきものの歴史において、文献の存在する窯元としては一番古いものです。

自動ろくろや鋳込型などを使わず、ろくろや板作り等は全て手作りで行っています。

陶器で出来たビアカップで飲むビールは格別のおいしさと言われています。

その秘密は、陶器の表面に出来る細かいデコボコの摩擦によって、

注いだ時にクリーミーな泡を作り出すから。

また、熱伝導率が低い陶器は、冷たいものを冷たいまま美味しく味わうことができます。

手にもったときの肌触りも心地よく、しっくりと馴染む感触は毎日愛用したくなるほど。

小糸焼のビアカップは、仕事で毎日頑張っているお父さんや旦那さんへの

プレゼントにと大人気です。

カラー

ディテール

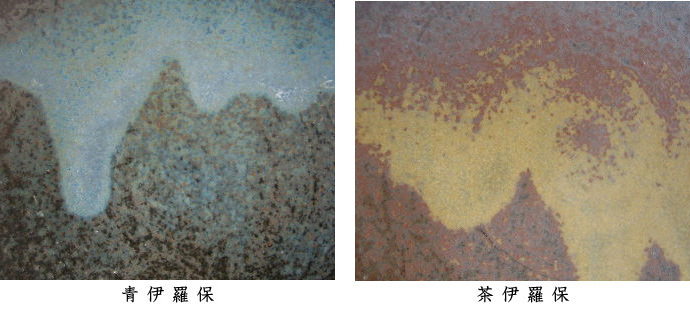

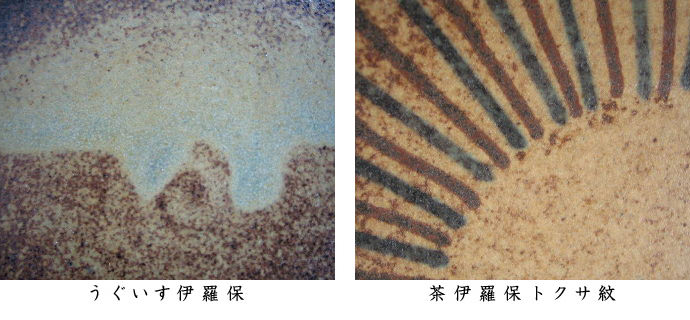

小糸焼の釉薬は「伊羅保釉」というもので、ざらついた手触りが特徴です。

釉薬の掛け方は個体によって様々になりますが、

この波状のラインは

まるで溢れ出るビールの泡のようにも見え、

なんだか豊かな気持ちになり、より一層美味しく飲めそうですね。

小糸焼の特色

小糸焼に使用する原土は高山市より北約20kmの飛騨市古川町の山土に加えて、耐火度(火に対する強さ)を上げるため、瀬戸の白土を混ぜています。

焼きあがると堅く焼き締まり、釉薬も緻密なため食品のにおいなどがつきにくく、普段使いの食器として気軽に使っていただけます。

釉薬とテクスチャ

基本は「伊羅保釉(いらぼゆう)」と呼ばれる伝統的な釉薬を用いています。茶色の色合いで砂を混ぜたかのような、マットでザラついた質感が特徴です。

近年、青い顔料を加えた「青伊羅保釉(あおいらぼゆう)」を生み出し、最も人気の高い色となっています。

深みのある渋いコバルトブルーは全国でも小糸焼にしか見られない、貴重な色合いです。現在は顔料の配合を変えた、青、茶、うぐいすの3色のうわぐすりを用いています。

また、釉薬の性質上、使いはじめは少しザラザラとしていますが、使い込むうちになめらかな肌ざわりとなり、色もどんどん良くなってゆきます。

小糸焼では、青、うぐいす、茶、トクサ紋(線を描いたもの)の4種類の伊羅保を作っています。顔を近づけてよく見ると、例えば青伊羅保だと青・黄色・茶色といった様々なドットが混ざり合い、発色しているのが分かると思います。このドットの集合が、色に深みを与えている理由です。

同じようでもひとつひとつが絶妙に異なり、まるで一点物のような空気感を放っています。

商品詳細

| 商品名 | ビアカップ/ビールグラス/ビアグラス |

|---|---|

| 寸法 | 直径8cmx高さ11cm 容量:200cc(すり切り) |

| 材質 | 陶器 |

| 備考 | レンジ・オーブンでのご使用は出来ません。 家庭用の食洗器はお使い頂けますが、お取扱にはご注意ください。 手作りのため、形や釉薬の出方は一点一点異なります。 |